Die Vereinheitlichung der Feuerwehr und ihrer Fahrzeuge

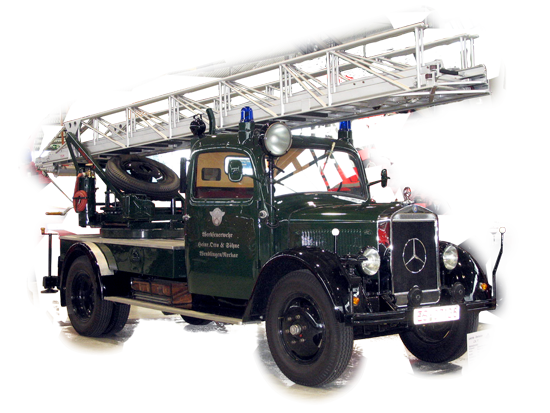

Die Fahrzeuge der Feuerwehr sind rot, aus dem Fahrzeug steigen neun Helfer aus und die Ausrüstung ist aufeinander abgestimmt. Fahrzeuge passen (weitgehend) zueinander, unabhängig, aus welcher Stadt sie kommen. Das meinen wir, wenn wir von der Feuerwehr sprechen. Die Fahrzeuge der Feuerwehren (und auch die Feuerwehr selbst) waren nicht per se einheitlich, so wie sie sich in der Gegenwart zeigen. Form, Farbe und Funktion unterschieden sich bis weit in die 1940er-Jahre. Die technische und taktische Prägung sowie die Vereinheitlichung der Feuerwehr in Deutschland fand im Wesentlichen zur Zeit des Nationalsozialismus statt. Äußerlich unmissverständlich sichtbares und symbolisches Zeichen der Einheitlichkeit war die tannengrüne Farbe der in Feuerschutzpolizei umbenannten Feuerwehr.

Aber weshalb zeigen sich die Fahrzeuge der Feuerwehr so, wie wir sie heute kennen? Warum arbeiten die der Feuerwehrleute so und nicht anders? Wer bestimmte, dass dieser und kein anderer Pfad der Entwicklung eingeschlagen wurde? Aber der Reihe nach …

Beginn der Normung

Regte Branddirektor Maximilian Reichel[i] schon 1911 eine Normierung bestimmter Geräte an,[ii] erfolgte die Durchsetzung der Normen erst in der Zeit des Nationalsozialismus. Dabei waren die Nationalsozialisten keineswegs die Erfinder der Feuerwehrnormen. Bereits 1920 gründete sich der „Fachausschuß für die Normung der Feuerwehrgeräte“ (FEN), der sich gleich dem Normenausschuss der Deutschen Industrie (NDI) anschloss. Fünf Jahre später erschienen die ersten Normblätter für Handdruckspritzen, Drehleitern, Druckschläuche und Druckkupplungen.

Norm als unverbindliche Empfehlung

Im Gegensatz zur Gegenwart waren die Normen anfangs eher unverbindliche Empfehlungen. Wie Manfred Gihl[iii] bemerkt, hielten sich die Feuerwehren nur bei den Drehleitern weitgehend an die Norm – allerdings beschäftigte sich diese mit nicht mehr als dem maximalen Neigungswinkel und den Belastungsgrenzen der Leitertypen, schreibt Hasemann[iv].

Normen als kriegswichtiger Aspekt

Das Bestreben, Feuerwehrfahrzeuge zu vereinheitlichen, ging zunächst von dem Reichsluftfahrtministerium (RMdL) und später von dem Reichsministerium des Innern (RMdI) aus. Während das RMdL für den Luftschutz zuständig war, zeigte sich das RMdI verantwortlich für die zivile Schadensabwehr.

Die Gründe für die Vereinheitlichung lagen dabei auf der Hand: Für den kommenden (Luft-)Krieg[v] bedurfte es eines schlagkräftigen (zivilen) Luftschutzes,[vi] der als Form der staatlichen Daseinsvorsorge die Moral an der „Heimatfront“ sicherte. Einheitliche Fahrzeuge und Geräte waren die Voraussetzung für die

- Zusammenarbeit mehrere Einheiten aus verschiedenen Standorten,

- überörtliche Führbarkeit von größeren und gemischten Einheiten sowie

- Garant für die ökonomische Nutzung der knappen wirtschaftlichen Ressourcen.

Ferner war die über die Vereinheitlichung von Fahrzeugen und Taktik hinausgehende organisatorische Gleichschaltung der Feuerwehren Teil der Umsetzung des Führerprinzips als Grundpfeiler des nationalsozialistischen Staates[vii]. Dabei wäre eine Vereinheitlichung des zersplitterten deutschen Feuerwehrwesens auch ohne diese Intention notwendig gewesen.

Luftschutz als Teil der Verteidigung

Die Einbindung in den Luftschutz und die damit einhergehende Modernisierung in Bezug auf Ausrüstung und strukturelle Effizienzsteigerung erfolgten nicht „zur Verbesserung einer humanen Nächstenhilfe …, sondern ausschließlich im eiskalten Kalkül zur Steigerung der Verteidigungsfähigkeit für den längst geplanten und erst fünf Jahre später begonnenen verbrecherischen Angriffskrieg“.[viii] Wobei die Einbindung der Feuerwehr in den Luftschutz keine Idee der Nationalsozialisten war, sondern schon in der Weimarer Republik im Zuge der Gefahren des Luftkrieges diskutiert wurde.[ix]

Kooperieren statt Konkurrieren

Schon zwei Monate nach der Ernennung von Adolf Hitler zum 4. Präsidialkanzler der Weimarer Republik schlossen sich auf politischen Druck die Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen am 4. März 1933 zur „Arbeitsgemeinschaft der deutschen Feuerwehrgeräteindustrie“ zusammen. Dieser Schritt war nicht nur Ausdruck der partiell „sozialistischen“ Wirtschaftsvorstellungen der Nationalsozialisten, sondern galt als erster Schritt zur Vereinheitlichung von Feuerwehrgeräten. Statt zu konkurrieren, galt es für die Firmen zu kooperieren.

Das erste einheitliche Fahrzeug

Den nächsten Schritt hin zu Einheitsfahrzeugen unternahm das RMdL 1934. Dazu ließ das Ministerium Prototypen bauen, die teilweise die Serienfertigung erreichten. Zu den Prototypen zählten die Kraftzugspritze KzS 8 nach DIN FEN 504, die Kraftfahrspritze KS 15 nach DIN FEN 510, die Kraftfahrdrehleiter KL 26 und der Schlauchkw. Bei der KzS 8 saßen die Feuerwehrleute ohne Wetterschutz im Freien.[x] Die Idee des KzS 8 fand Aufnahme in der Konstruktion des „Leichten Löschgruppenfahrzeuges“ (LLG), aus dem später das Löschgruppenfahrzeug LF 8 hervorging.

Diesel als Standardtreibstoff

Bis es zu einheitlichen Fahrzeugen und der Durchsetzung der (noch zu erarbeitenden) Normen kam, erließ das RMdI eine Reihe von weiteren Vorschriften. Zunächst bestimmte das RMdI für Feuerwehrfahrzeuge über zwei Tonnen Nutzlast am 22. August 1935 die Vorschrift, dass diese mit einem Dieselmotor auszustatten sind.[xi] „Der Dieselmotor muß z. Z. als Antriebsart angesehen werden, die der Entwicklung der einheimischen Treibstoffversorgung die geringsten Einschränkungen auferlegt.“[xii] Eine Ausnahme stellten lediglich die sogenannten „Dresdner Löschzüge“ 1934/35 dar.[xiii]

Herrschende Typenvielfalt

In einem gemeinsamen Runderlass vom 11. September 1936 ordneten RMdL und RMdI die Anwendung der Normen auf dem Gebiet des Feuerlöschwesens an. Dies zeigte wenig Wirkung, weil zu diesem Zeitpunkt die Feuerwehren de jure noch in kommunaler Trägerschaft waren.

Die Feuerwehren beschafften das Gerät, das sie als notwendig erachteten – eine Parallele zur Gegenwart. Trotz Kooperationsgebot bestimmte nach wie vor rege Konkurrenz und Typenvielfalt den deutschen Automobilmarkt. Die Vereinheitlichung erlangte auf Seite der Fahrzeugtypen erst mit dem Schell-Plan von 1939 einen weiteren Schub.

Begrenzung der Fahrzeugtypen

Aus dem Runderlass zur „Typenbegrenzung im Feuerlöschfahrzeugbau“ vom 16. Februar 1940 resultierte die Anpassung der bei den Feuerwehren eingesetzten Nutzfahrzeugklassen an die Bestimmungen des Schell-Plans.[xiv] Fortan gab es für die Feuerwehrfahrzeuge noch drei Nutzfahrzeugklassen: 1,5 t, 3 t und 4,5 t Nutzlast, die sich an der militärischen Nutzlasteinteilung orientierte. Sondertypen waren nicht mehr vorgesehen.

Gleichzeitig findet für das LLG und das „Schwere Löschgruppenfahrzeug“ (SLG) eine Festlegung auf einen Aufbautyp statt. Die Bezeichnung „leicht“, „schwer“ und „groß“ entsprang dem militärischen Sprachgebrauch,[xv] auch wenn es letztlich erst ab 1943 zu reichseinheitlichen Bezeichnungen kam, die die Normung nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft weiter nutzte.

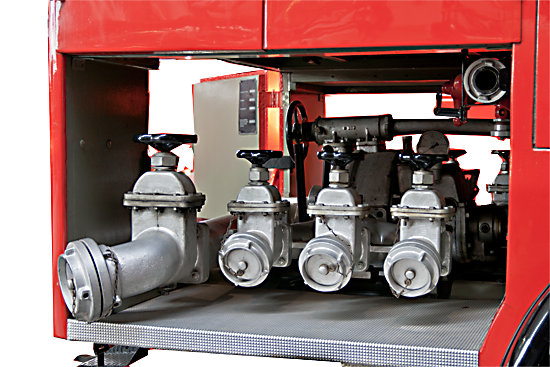

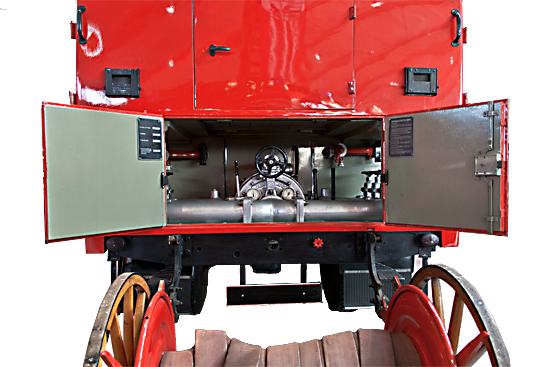

Die nicht verschlossenen Pumpenein- und ausgänge am Heck des Fahrzeuges deuten daraufhin, dass es sich nicht um ein GLG (RMdI), sondern um eine KS 25 (RMdL) handelt. Die GLG/LF25 des RMdI waren vollständig geschlossen, nur die fast baugleichen KS 25 hatten am Heck zunächst keine Abdeckung, später die im oberen Bild zu sehende halb geschlossene Form.

Die Haspel musste, in der heutigen Zeit kaum vorstellbar, mit drei Feuerwehrmännern abgeprotzt werden.

Die Gruppe im Kontext des Fahrzeugdesigns

Die Größe der Mannschaftskabine war eine nicht unerhebliche Frage mit Auswirkungen auf die Nutzlast der Nutzfahrzeugklassen – und vor allem auf die Löschtaktik! Ein wichtiger (und bis heute nachwirkender) Schritt war das Inkrafttreten der Ausbildungsvorschrift Teil 1 am 27. Oktober 1938. Die Vorschrift setzte die Löschgruppe mit einem Führer und acht Mann als kleinste taktische Einheit fest.[xvi] Mit dieser Definition stand gleichzeitig die Größe der Mannschaftskabine fest.

Die Dreiteilung des Löschangriffs

Dieser Definition lag die Dreiteilung des Löschangriffs[xvii] zugrunde, wie sie Walter Schnell ab 1934 auf Basis von Beobachtungen bei Berufsfeuerwehren kommunizierte und zur Ausbildung empfahl.[xviii] 1938 fanden wesentliche Teile seiner Idee Eingang in der Polizei-Dienstvorschrift (PDV) 23 „Ausbildungsvorschrift für den Feuerwehrdienst“.

Mit der Löschgruppe stand die Taktik fest, für die die nun genormten Feuerwehrfahrzeuge gebaut werden sollten. „Diese Dreiteilung des Löschangriffs hat die Ausbildung in der Feuerwehr, den Einsatzablauf (Löschangriff) und die Führungsorganisation, nicht zuletzt durch die Raumordnung, wesentlich bestimmt.“[xix] Mit dieser Vorschrift war der Einheitsfeuerwehrmann geboren, den es in dieser Form vorher nicht gab.

Normung für Geräte zunächst wichtiger

Der Schwerpunkt der Normung lag zunächst im Bereich der Wasserversorgung. Der Hintergrund dafür ruhte in der bis Ende der 1930-Jahre herrschenden Beschaffungsmentalität, die sich ebenso bei den Löscharmaturen offenbarte. Überlandhilfe war aufgrund verschiedener Kupplungen nicht effizient durchführbar. Allerdings war die Normung noch bis zum 26. Juni 1935 Ländersache.

Von Öschelbronn zur Storz-Kupplung

Symbolisch dafür steht der Brand des badischen Dorfes Öschelbronn am 9. und 10. September 1933.[xx] Einen Großbrand mit diesem Ausmaß hatten selbst die Feuerwehren nicht für möglich gehalten. Seegerer/Strumpf schreiben von Öschelbronn als „Argumentationspeitsche für das Anliegen einer durchgreifenden Normung im Feuerwehrbereich“[xxi], obwohl die unterschiedlichen Kupplungen nicht alleinige Ursache für die misslungenen Löschversuche waren.[xxii]

Das RMdI verordnete 1935 die 1882 von Guido Storz patentierte hermaphrodite Storz-Kupplung[xxiii] als Einheitskupplung, die ohnehin zu Beginn des 20. Jahrhunderts die am weitesten verbreitete Schlauchkupplung im Deutschen Reich war, obgleich um 1920 „immer noch zwölf Schlauchweiten und 25 verschiedene Kupplungssysteme im Gebrauch“ waren. [xxiv] Ein Runderlass des RMdI schrieb vor, dass bis zum 01. Januar 1938 die Umstellung auf normgerechte Kupplungen durchzuführen sei.

Kirchturmdenken in der Feuerwehr

Zuvor hatten die Feuerwehren selbst kein Interesse an vereinheitlichter Technologie gezeigt, da ein „Teil der damaligen Feuerwehrchefs … noch immer nur die eigenen Erfahrungen für relevant (hält) und … auch nicht so recht (glaubt), dass ein Zusammenarbeiten mehrerer Feuerwehren im größeren Rahmen erforderlich sein könnte.“[xxv] Wobei es abweichende Ansichten gab, je höher die Verwaltungsebene wurde.

Zentralisierung der Feuerwehr

Auf organisatorischer Seite erzwang das RMdI Änderungen, die schließlich Auswirkungen auf die Fahrzeuggestaltung und -beschaffung hatten. Am 23. November 1938 erfolgte das „Gesetz über das Feuerlöschwesen“, das die Eingliederung der kommunalen Feuerwehren in die Polizei auf das gesamte Deutsche Reich ausdehnte. Die Feuerwehr wurde damit zentralisiert. Im Teilstaat Preußen war das schon am 12. Januar 1934 erfolgt. Die Berufsfeuerwehren wurden zur Feuerschutzpolizei, während die Nationalsozialisten die Freiwilligen Feuerwehren als freiwillige Hilfspolizei der örtlichen Polizeiexekutive unterstellten.

Feuerwehr als Instrument des Luftschutzes

Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im RMdI, Heinrich Himmler, gab nun die Marschrichtung in der Entwicklung von Fahrzeugen vor. Die Kommunen hatten nun – bis auf die finanziellen Verpflichtungen – in der Organisation der Feuerwehr nichts mehr zu sagen. Gleichzeitig beendete das Gesetz das Paradoxon parallel verlaufender Fahrzeugentwicklungen zwischen RMdL und RMdI. Die Feuerwehren waren nun reichseinheitlich vor dem Gesetz Instrumente des Luftschutzes.

Der herbeigerufene Geist der Zentralisierung

Gänzlich unbeteiligt waren die Feuerwehren an der organisatorischen Änderung nicht, denn viele Feuerwehren befürworteten die Vereinheitlichung aus verschiedenen Gründen. Während sich die Berufsfeuerwehren erhofften, sich stärker von der Freiwilligen Feuerwehren abgrenzen zu können, hofften letztere sich selbst erhalten zu können. Dahinter stand der pragmatische Ansatz, durch Selbstanpassung und proaktiven Ausschluss von Mitgliedern die Organisationsform zu retten[xxvi] oder im (persönlichen) Ansehen aufzusteigen.[xxvii] Die Entfernung von Anhängern der KPD und SPD galt im Sinne des Vaterlandsinteresses als Bauernopfer. Letztlich scheiterte diese Taktik,[xxviii] denn die Feuerwehren sollten in der Idee des NS-Staates eine politisierte Schutztruppe für das Reich bilden. Dazu warf man alte Traditionen und Werte über Bord.[xxix]

Auch die Landesregierungen übernahmen schnell das preußische Gesetz. Schamberger formuliert es in Bezug auf den DFV so, dass „man sich offenbar noch nicht vorstellen konnte, wie tiefgreifend und radikal die Nationalsozialisten das Feuerlöschwesen umgestalten wollten.“[xxx]

Linhardt[xxxi] weist zusätzlich darauf hin, dass die Feuerwehren in einem Konkurrenzverhältnis zu NS-Organisation standen und massiv Mitglieder einbüßten,[xxxii] weshalb man in der Forderung nach einheitlicher Organisation und der Anbiederung an das NS-Regime ein Heilmittel sah und von eigenen Prinzipien abrückte.

Einheitliche Warnsignale

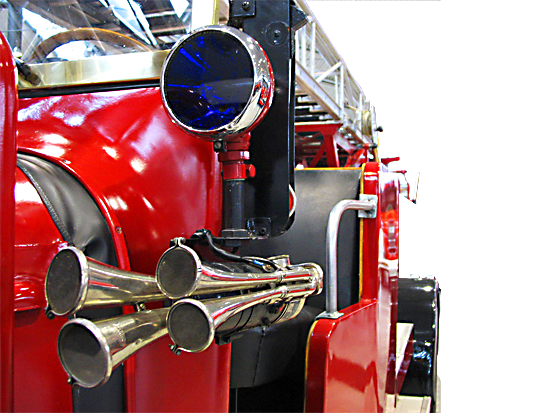

Ähnlich uneinheitlich waren die optischen und akustischen Warneinrichtungen der Feuerwehrfahrzeuge. Mit dem Runderlass vom 7. Mai 1938 regelte ein Runderlass des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei, dass optische und akustische Sondersignale für die Polizei und die Feuerlöschpolizei reichseinheitlich anzubringen seien.

Die Geburt der Fanfare

Zusammen mit Feuerwehr- und Polizeidienststellen entwickelte die Deutsche Signal-Instrumentenfabrik Max B. Martin KG aus Marktneukirchen (Sachsen) bereits 1932 ein Signalhorn, das als Sondersignal für „bevorrechtigte Wegebenutzer“ gelten sollte – unter die ab 1938 auch die Feuerwehr fiel. Neben dem Martinhorn gab es noch den elektrischen Rasselwecker von Siemens & Halske.

Und es ward Blaulicht

Warnten die Feuerwehren lange Zeit mit Petroleumfackeln den Straßenverkehr, setzten sich ab den 1920er-Jahren elektrisch betriebene, nach vorne gerichtete rote Scheinwerfer durch. Ab 1938 war als optische Warnfarbe das nach vorne gerichtetes Dauerlicht in der Farbe Kobaltblau bestimmt – in der Straßenverkehrsordnung war das blaue Kennlicht seit 1937 festgeschrieben, weil die Warnfarben Rot, Gelb und Grün für die Verkehrsampeln Verwendung fanden.

Es sprach noch ein weiterer Grund für das Kobaltblau: Am 26. Juni 1935 erließ RMdL das Luftschutzgesetz. Für den Straßenverkehr von Bedeutung war die Durchführungsverordnung, die das Verdunkelungsgebot festschrieb. „Lichtquellen sind im Freien so abzublenden, daß bei Dunkelheit und klarer Sicht aus 500 m Höhe in senkrechter und schräger Blickrichtung weder unmittelbare noch mittelbare Lichterscheinungen wahrzunehmen sind.“ Die Farbe Rot hatte diese Eigenschaften nicht, weshalb Blau als Verdunkelungsfarbe galt. Auszurichten war das Kennlicht zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben außerdem nur nach vorne.

Die Feuerwehr als Kriegsverlängerer?

Auch wenn Ansätze zur reichseinheitlichen Normierung und Vereinheitlichung bereits in der Zwischenkriegszeit lagen, scheiterte das Ziel der Verbesserung der Hilfeleistung an den Landes- oder kommunalen Grenzen. Erst die Nationalsozialisten setzten die mehrere Ebenen umfassende Vereinheitlichung durch und nutzten das sich ergebende Potenzial für ihre verbrecherische Politik – leider auch unter Mitwirkung der Feuerwehren selbst.

Wozu die Feuerwehren (nicht) fähig waren, zeigten die feigen Pogrome im November 1938. Unter dem Primat des Krieges säuberte man die eigenen Reihen zudem gründlich.[xxxiii]

Der Luftschutz – und damit auch die inzwischen politisierte Feuerwehr[xxxiv] als abwehrende Komponente – bildete eine tragende Säule des nationalsozialistischen Staates und trug wesentlich dazu bei, den Krieg länger offensiv führen zu können. Die vordergründige Maßnahme der Daseinsvorsorge stärkte die Moral der Bevölkerung und verhinderte den Zusammenbruch an der Heimatfront.[xxxv]

Die Normung von Feuerwehrfahrzeugen nahm der Staat nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft schon 1948 wieder auf. Allerdings fanden erst 1969 alle Fahrzeugtypen Überführung in die Norm. Das Thema der Typenvielfalt stellt allerdings bis weit ins 21. Jahrhundert eine Herausforderung dar.

Literatur

Birk, Eberhard: Giulio Douhet und die „Luftherrschaft“. In: Österreichische Militärische Zeitschrift, 2011, Nr. 2. https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=8421856

Blazek, Matthias: Unter dem Hakenkreuz: die deutschen Feuerwehren 1933 – 1945. Stuttgart: Ibidem Verlag 2009.

Cimolino, Ulrich et al.: Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr und Rettungsdienst: Typen: Ausführung und taktischer Einsatzwert. Landsberg: ecomed Sicherheit 2006.

Engelsing, Tobias: Im Verein mit dem Feuer. Die Sozialgeschichte der Freiwilligen Feuerwehr von 1830 bis 1950. Konstanz: Faude 1990.

Fischer, Klaus: Löschgruppenfahrzeuge LF 16. Berlin: Huss-Medien, Verl. Technik 2005.

Fischer, Klaus: Löschgruppenfahrzeuge LF 8. Berlin: Huss-Medien, Verl. Technik 2003.

Gihl, Manfred: Geschichte des deutschen Feuerwehrfahrzeugbaus. Bd. 1., Von den Anfängen bis 1940. Stuttgart: Kohlhammer 1997.

Gihl, Manfred: Geschichte des deutschen Feuerwehrfahrzeugbaus. Bd. 2., Von 1940 bis heute. Stuttgart: Kohlhammer 1999.

Gihl, Manfred: Handbuch der Feuerwehr-Fahrzeugtechnik. 3., überbearb. Aufl. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer 1994.

Haase, Joachim: Der Brand von Öschelbronn im Jahr 1933 und seine Auswirkungen auf das deutsche Feuerwehrwesen. In: Feuerwehrchronik, 2017, 13. Jg., Nr. 5, S. 2-107.

Hasemann, Dieter: Feuerwehr-Legenden: MAN, Magirus-DL. Stuttgart: Motorbuch Verlag 2003.

Jarusch, Dieter: Biografie Walter Schnell. Er hat die Dreiteilung des Löschangriffs durchgesetzt. Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. Referat 11 Brandschutzgeschichte 2011.

Linhardt, Andreas: Feuerwehr im Luftschutz 1926 – 1945: die Umstrukturierung des öffentlichen Feuerlöschwesens in Deutschland unter Gesichtspunkten des zivilen Luftschutzes. Braunschweig 2002.

Oswald, Werner; Manfred Gihl: Kraftfahrzeuge der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes : Katalog d. dt. Feuerwehr-, Sanitäts- u. Katastrophenschutz-Kraftfahrzeuge von 1900 bis heute. Stuttgart: Motorbuch-Verlag 1976.

Paulitz, Udo: Drehleitern und Löschfahrzeuge: Metz und Mercedes Benz. Stuttgart: Motorbuch Verlag 2001.

Reinholz, Heiko: Walter Schnell. In: Feuerwehrchronik, 2018, 14. Jg, Nr. 06 vom 30.11.2018, S. 184-193.

Schamberger, Rolf: Feuerwehren im Nationalsozialismus, Stand 08.11.2012.

Schamberger, Rolf: „Einer für alle – alle für einen“ : 150 Jahre Deutscher Feuerwehrverband. Stuttgart: Kohlhammer 2003.

Schütz, Josef: Feuerwehrfahrzeuge Teil 1. Typenbezeichnung, Kurzzeichen und allgemeine Anforderungen an Fahrgestell, Aufbau, löschtechnische Einrichtungen und Beladelisten der Löschfahrzeuge. 11., überarb. und erg. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer 1996.

Seegerer, Karl; Günter Strumpf: Paul Kalaß. Pionier der Feuerwehr-Fachnormung in Deutschland. In: Feuerwehrchronik, 2011, 7. Jg., Nr. 5 vom 30.09.2011, S. 95-101.

Specht, Stefan: Das leichte Löschgruppenfahrzeug (LLG) der Freiwilligen Feuerwehr Niederlahnstein. In: Feuerwehrchronik, 2017, 13. Jg, Nr. 1 vom 31.01.2017, S. 2-10.

Fuß-/Endnoten

[i] „Oberbranddirektor Maximilian Reichel (1905-1922)“, in: Internetseite der Berliner Feuerwehr, zuletzt abgerufen am 06. Mai 2019. https://www.berliner-feuerwehr.de/ueber-uns/historie/leiter-der-berliner-feuerwehr/oberbranddirektor-maximilian-reichel-1905-1922/ und „Maximilian Reichel“ in: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Reichel

[ii] Vgl. zum Thema Feuerwehrnormung Seegerer/Strumpf: Kalaß.

[iii] Gihl: Geschichte.

[iv] Hasemann: Feuerwehr-Legenden.

[v] Zur Bedeutung des Luftkrieges formulierte der italienische Militärtheoretiker Giulio Douhet radikale Thesen. So postulierte er in seinem Buch „Luftherrschaft“ den strategischen Bombenkrieg und sprach damit im Gegensatz zu Clausewitz der Entgrenzung des Krieges durch Gas-, Explosiv- und Brandbomben sowie Terrorisierung der Bevölkerung das Wort. Der Gegner müsse schnell und hart getroffen werden, damit die folgende Invasion möglichst kurz ausfällt – der traumatische Stellungskrieg wirkte hier nach. Für Douhet war das Flugzeug ein technisches Mittel, das wir in der Gegenwart als disruptives Instrument bezeichnen würden. Zugleich lehnte Douhet defensive Maßnahmen wie den Luftschutz ab und forderte alle Ressourcen in den Aufbau einer abschreckenden Luftstreitmacht zu stecken. Das Prinzip entspricht ungefähr dem Gleichgewicht des Schreckens zwischen den USA und der UdSSR. Das Bedrohungspotenzial des Luftkrieges wurde in der Literatur bspw. bereits früher erkannt, so bspw. bei H.G. Wells: The War in the Air, London/New York 1908. Zur Theorie Douhets siehe Birk: Douhet.

[vi] Der Aufbau des zivilen Luftschutzes begann 1923 in der Zeit der Weimarer Republik mit ersten Überlegungen, ab 1926 lässt sich dann von einem organisierten Luftschutz sprechen, vgl. Linhardt: Feuerwehr, S 58.

[vii] Linhardt: Feuerwehr.

[viii] Schamberger: Feuerwehren, S. 15.

[ix] Schamberger: Einer für alle, S 117.

[x] Vgl. Stefan Cimander: Von harten Männern. Die Entwicklung vom offenen zum geschlossenen Feuerwehraufbau. In: Feuerwehr Weblog vom 30. Mai 2018, zuletzt abgerufen am 06. Mai 2019. /2018/05/30/von-harten-maennern/

[xi] Den ersten Diesel-Lkw stellte Benz-Gaggenau und Daimler-Marienfelde auf der Berliner Automobilausstellung 1924. Bereits 1930 war in Deutschland die Mehrzahl der schweren Lkw mit Dieselmotoren ausgestattet. Das Reichsluftfahrtministerium ordnete 1935 im Hinblick auf den geplanten Krieg an, dass es bei Fahrzeugen der Feuerwehr nicht zu einer Abhängigkeit von importierten Brennstoffen kommen dürfe. Der für Ersatztreibstoffe besser geeignete Dieselmotor sei deshalb dem Benzinmotor vorzuziehen. Dies galt für Feuerwehrfahrzeuge ab drei Tonnen Rahmentragfähigkeit.

Warum setzte sich der Dieselmotor nicht schon vorher bei der Feuerwehr durch? Schamberger: Einer für alle, S.114 schreibt hierzu „frühen Dieselmotoren im Unterschied zum sofort startbereiten ‚Benziner‘ noch verhältnismäßig lange Vorglühzeiten … das Ausrücken … (verzögerte).“

[xii] Runderlaß vom 22. August 1935

[xiii] Die Dresdner Löschzüge waren der letzte Großauftrag, bevor der Erlass in Kraft trat. Gleichzeitig waren die Fahrzeuge die letzten maßgeschneiderten Fahrzeuge dieser Zeit. Die insgesamt 18 Fahrzeuge verfügten nicht nur über eine gute Motorisierung, sondern wiesen einheitliche Fahrgestelle auf. Vgl. Oswald/Gihl: Kraftfahrzeuge, S. 39.

[xiv] Adolf von Schell – nicht zu verwechseln mit Walter Schnell – entwickelte ein wirtschaftspolitisches Programm zur Vereinheitlichung der reichsdeutschen Motorrad- und Automobilfertigung. Siehe auch Wikipedia: Schell-Plan.

[xv] Cimolino: Einsatzfahrzeuge – Typen.

[xvi] Reinholz: Schnell.

[xvii] Mit Dreiteilung ist eine räumliche Arbeitsteilung gemeint, nämlich dass drei räumlich getrennte Trupps (Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp) einander zuarbeiten

[xviii] Vgl. Walter Schnell: Die Dreiteilung des Löschangriffs, Verlag von Eduard Binder, Celle 1935.

[xix] Vgl. Specht: Löschgruppenfahrzeug.

[xx] Haase: Brand.

[xxi] Seegerer/Strumpf: Kalaß.

[xxii] Haase: Brand, S. 7f. zitiert das das Präsidium des Badischen Landesfeuerwehr-Verbandes, welches im Nachgang Folgerungen und Lehren für die Zukunft formuliert.

[xxiii] Storz kam die Idee zu der Kupplung, nachdem er bei einem Brand in Konstanz 1880 beobachtet hatte, dass Feuerwehrschläuche aufgrund unterschiedlicher Gewinde nicht verschraubt werden konnten. Haase: Brand.

[xxiv] Haase: Brand, S. 11.

[xxv] Seegerer/Strumpf: Kalaß, S. 96

[xxvi] Blazek: Hakenkreuz.

[xxvii] Vgl. Engelsing: Feuer, S. 140.

[xxviii] Schamberger: Feuerwehren, S.11 unter Verweis auf Engelsing Tobias: Als der Kommandant den Benzinkanister brachte – Die Synagogenbrände 1938 und die Verdrängung jüdischer Feuerwehrkameraden aus den Wehren, in: Brandschutz 2/1998, S. 93.

[xxix] Vgl. Engelsing: Feuer, S. 133.

[xxx] Schamberger: Einer für alle, S. 118.

[xxxi] Linhardt: Feuerwehr, S. 83.

[xxxii] Vgl. auch Engelsing: Feuer, S. 171f.

[xxxiii] Für die Darstellung individueller Schicksale siehe Schamberger: Feuerwehren.

[xxxiv] Siehe Engelsing, S. 171ff.

[xxxv] Vgl. dazu Linhardt: Feuerwehr.